当代《周易》研究,从国内而国外,从社会科学到自然科学,涉及的范围、角度、方法、成果均颇为广泛。

就目前笔者所知见的易学研究之整体现状考察,人们对《周易》学说研讨的基本走向,大致可归纳为如下五个方面:

第一,对易学史的研究,包括易学通史、断代易学史、易学哲学史和历代易家专论。此类课题,学者们在研讨中已经取得了不少成果,今天正日益为人们所重视。

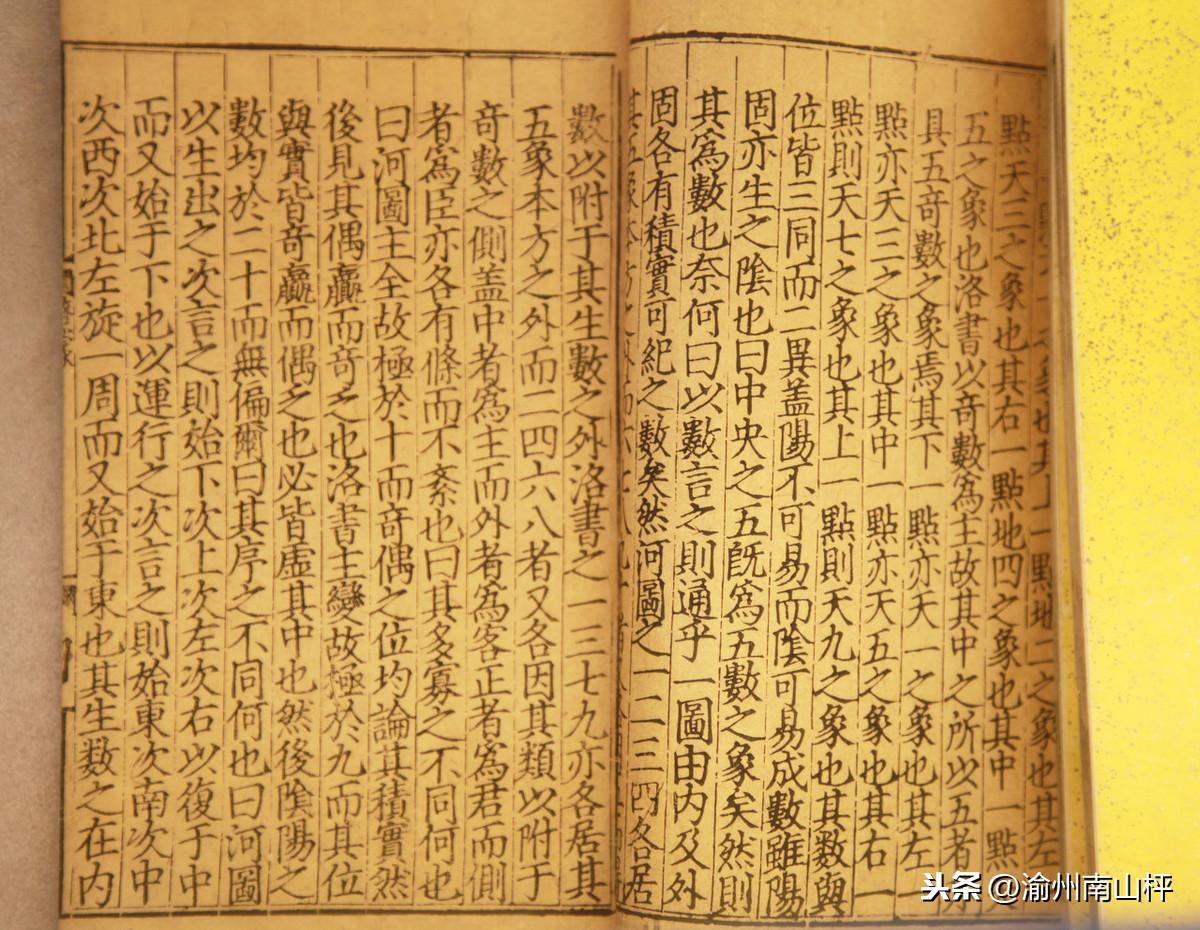

易学典籍

第二,随着中华民族学人对古代文化遗产的不断注重,以及对振兴民族优秀历史文化研究事业之使命感的不断增强,《周易》研究界学者们在易学古籍整理方面也正在获得新进展。这类古籍整理的内容,包括《周易》经传的今译今注和易学旧籍的校点、影印、汇编等。

第三,在当代社会科学研究的大局势中周易有哪些科学的基础,许多不同学科相互渗透的趋势,极大地影响了《周易》研究,使易学与各学科、各课题之间的比较研究蔚为新风。尤其当代自然科学的迅速发展,在科学理论的研究方面进一步沟通了社会科学与自然科学的交流渠道,使中外学者增添了对易理契合于科技原理这一问题研究的浓厚兴趣,以至《易》与科技的关系成为世人所共同关注的探研项目。

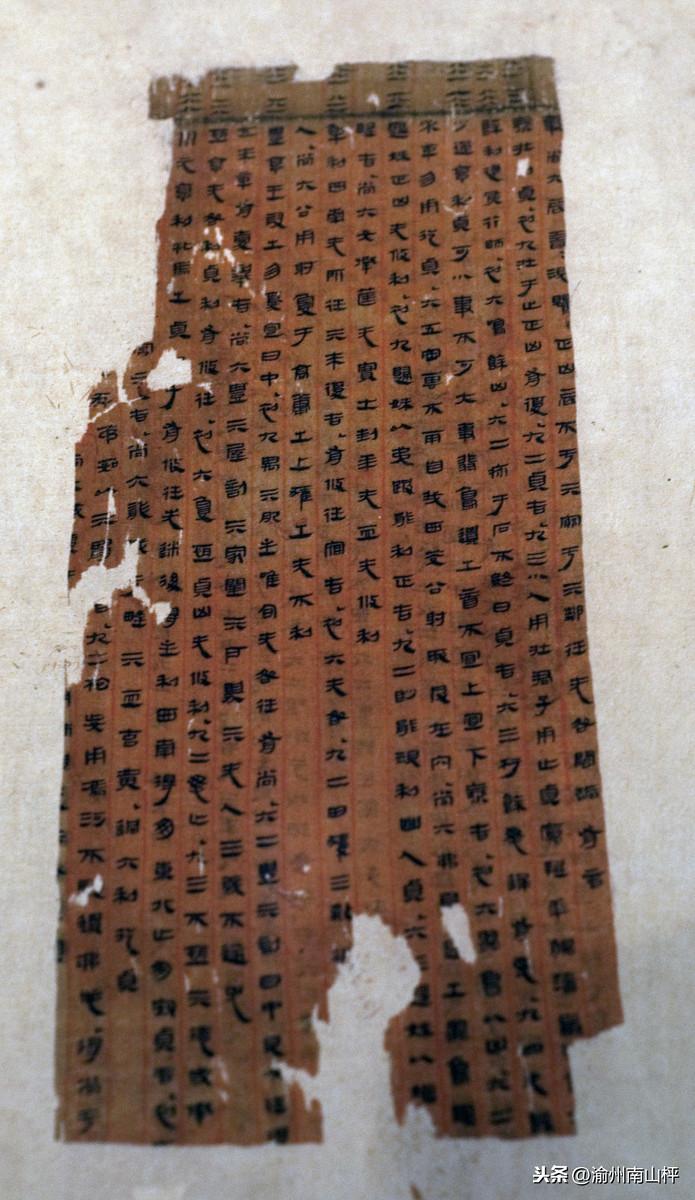

第四,湖南长沙马王堆汉墓《帛书周易》的发现,以及“数字卦”问题的提出,多年来引起学术界普遍关心。而《周易》研究与考古文物资料的密切沟联,导致研究者往《周易》经传考据这一方向的探讨将日趋深入。

帛书周易

第五,对《周易》术数学的研讨,已经从民间逐渐转入学术界,一些学者开始认真面对这一久传不衰的文化现象,并试图运用科学理论对之进行清理与挖掘,其成果也将产生颇有意义的影响。

综此五点,似可展示当代《周易》研究的主要走向,并可约略探测出此领域研究的大致前景(详下文)。

然而,我们在分析易学研究之走向的同时,还必须明确研究过程中所要时刻掌握的最基本的治《易》方法。先师黄寿祺教授曾指出:

治《易》之道,盖有两端:一端,从源溯流,当熟读经传本文,详观历代古注,不从古注入手,是为迷不知本源。二端,强干弱枝,须知《周易》原本象数,发为义理,故当以象数、义理为主干,其余旁涉者皆其枝附,不由主干而寻枝附者,是为浑不辨主客。(《论易学之门庭》,载《福建师范大学学报》1980年第三期)

所谓“从源溯流”、“强干弱枝”,即是要求研究者先须扎扎实实地探索易学的源头——《周易》经传本文,然后步步追寻考究历代易家的古注,做到知其本源而明其流向;同时,在研究历代易说的过程中,还要明确“象数”和“义理”这两大流派为易学史上的主干,应当以此作为研讨的主要对象,然后寻及其他的旁附支流,做到审其先后而辨其主客。

笔者以为,治《易》者倘能时时把握住这一基本方法,以严谨不苟的科学态度深入探讨,易学研究的走向必将沿着正确的途径健康顺畅地全面发展。

李政道研究所成立仪式现场

诺贝尔奖金获得者、著名美籍华裔科学家李政道博士,曾在香港中文大学的一次讲演中,叙及一件耐人寻味的事:

“近代物理学有些看法,和中国太极和阴阳二元的学说有相似的地方。因此,量子学的创造人、丹麦大物理学家宝雅教授,在他被封为爵士的时候,选了中国的太极图案作为他的徽章,象征着中西文化的融合。”(台湾商务印书馆出版《周易应用之研究》第一辑,陈立夫《序》引)

这段话深寓感慨,其言外之意在于:西方科学家如此重视中国的《周易》学说,作为中国本土的学者岂能不加倍努力研究而深入探讨呢?近年来“周易热”的不断升温,各种易学著述的不断问世,似乎足以表明人们对《周易》的重视程度在不断提高。然而,用发展的眼光看,今后我们应该如何广泛开拓有关易学研究的种种重要领域,如何有意识地加强某些重大课题的重点研究,显然是值得我们认真思考的,也是易学研究界的学者们所无法回避的问题。结合这一问题,对照当前易学的基本走向,笔者不揆梼昧,拟对《周易》学术研究的发展前景——即今天和将来我们所应当注重的研究课题,以及应当努力追求的具有重要学术价值的科研成果——作出某些展望。

笔者认为,今后易学界最须重视的研究项目似有如下七方面:

其一,撰写出一部或数部资料翔实、论说精审的《中国易学发展史》。这一工作,近年已有部分学者在努力从事周易有哪些科学的基础,并产生了具有一定学术影响的著作。如高怀民的《先秦易学史》、《两汉易学史》(广西师范大学出版社2007年出版)及朱伯崑的《易学哲学史》(北京大学出版社1986、1988年分别出版上、中册,又由华夏出版社1995年重版),皆属有代表性的作品,对于今后这一课题的进一步研究具有重要的指导和促进意义。

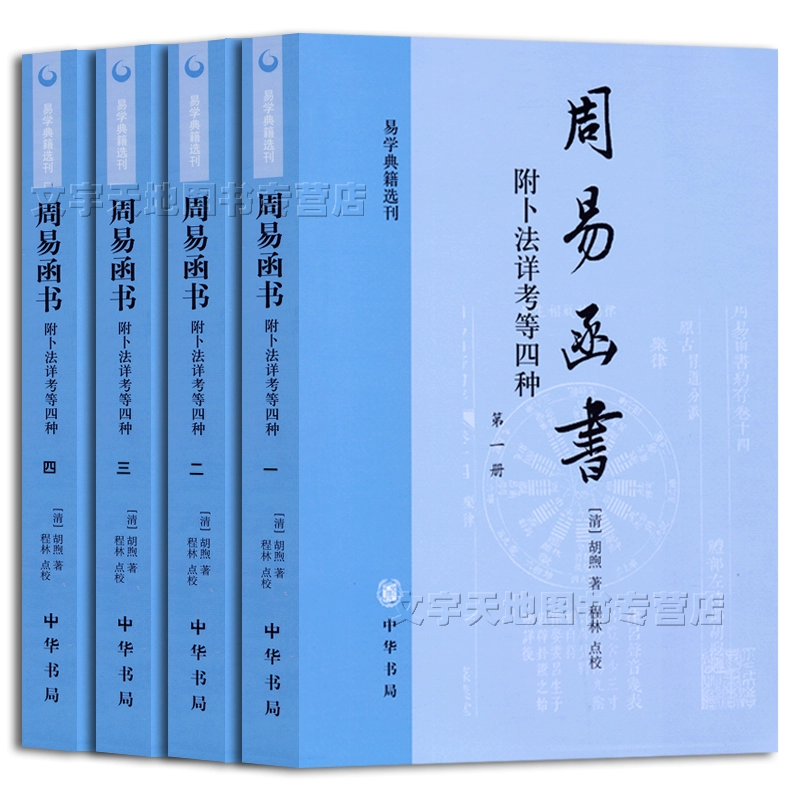

其二,广搜历代各种《易》著精华,尤其是《通志堂经解》、《四库全书》、正续《皇清经解》等大型丛书未收入的重要易学著述,以及各种善本、珍本、罕见本、稿本,汇编成包罗古今研究成果的《周易研究丛书》。目前已出版的《易学三编》(台湾广文书局1994年编印)、《大易类聚初集》(赵韫如编,台北新文丰出版公司1983年出版)、《无求备斋易经集成》(严灵峰编,台湾成文出版社1976年印行)等,实为这一项目的全面开展打下了良好基础。

其三,纂述一套类析历代各种不同流派易说、易例的《周易古注通解》。全书当以兼收并蓄为宗旨,依类编列旧说,并随文作出科学的分析和系统的论述,为研《易》者提供较为全面且经过严格选择的随时可用的旧注资料。

其四,汇编一部《周易考古文物资料大典》,把包括汉石经《周易》残片、敦煌写本《周易》残卷、马王堆帛书《周易》、阜阳汉简《周易》残件及殷周甲骨金石文“数字卦”在内的有关《周易》的文物资料汇于一帙,既有实物图版,又有释文考辨。此项工作倘由易学专家与文物考古学者协作展开,可望获得较理想的成果。

其五,撰写出兼采众长而切近《周易》本旨,富有创见而理论体系严密的《周易译注》。近年推出的南怀瑾和徐芹庭合撰的《周易今注今译》(台湾商务印书馆1974年出版)、徐志锐的《周易大传新注》(齐鲁书社1986年出版)、周振甫的《周易译注》(中华书局1991年出版)及笔者与先师黄寿祺教授合撰的《周易译注》(上海古籍出版社1989年出版)等书,皆在译和注方面作出了较大的努力,为今后产生更加优秀的成果创造了良好的学术条件。

其六,通过中外易学研究者的双向协作,撰写出反映当代学术最新水平的外文译本《周易》,包括英、法、德、日、俄等主要语种。此项研究成果的推行,将有助于进一步提高国外汉学界的治《易》水平,增强中外文化交流。

其七,编撰一套具有扎实学术价值的《周易术数学丛书》。此项目研究应建立在对术数文化现象全面考察的基点上,将长期积淀于民间的复杂零乱的各种术数资料作一番细密入微的清理,经过条分缕析而指明科学与迷信的界限,剔除糟粕而汲取精华,赋予旧术数学以新的科学生命。

上述七方面展望,固是笔者的一己之见,对易学研究前景的分析未必全面透彻,但这几方面的工作倘能得以有效开展,无疑将对繁荣中华民族传统文化的整理与研究事业产生重要的促进作用。

()本文摘编自:张善文《周易开讲》第十三章,特此鸣谢!)

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

下一篇: 风水堂:大过卦-综合详解

上一篇: 周易八卦基础知识:开卷有益,大凡一本书